| Words 12 旅の想い出 BACK |

| 巡礼カメラ 旅行先で観光名所や遺跡などを見てまわるさい、意外なものがガイドブック代わりになることがある。 旅行中、お寺の売店で見かけた絵はがきや、村のおばさんから聞いた情報が、ロンリープラネット以上に 役に立つことがよくあった。

インド西北部グジャラート州のドゥワルカに行ったとき「巡礼カメラ」を買った。(25rs=約75円) プラスチック製のおもちゃのカメラで、実際にお見せできないのが残念だが、内部にはスライドフィルムが巻いてあり、 裏側の小さな穴から覗きながらツマミを廻すことで巡礼地の風景を見ることができる。 ロバタクシーの「ドライバー」のおじさんに、「ここに行きたいんですけど」と、カメラを渡す。おじさんは「どれどれ」と カメラを覗き「おお、ルクミニジー・マンデルか。案内するよ」と言って連れて行ってくれる。 そんな調子でドゥワルカ見物をしていた。 ドゥワルカはヒンドゥー教四大聖地の一つで、クリシュナ神を祀ったドゥワルカナート寺院が有名だ。 高さ48mの尖塔を持つ巨大な寺院がアラビア海に面した岸辺に建つ姿は壮観。連日インド各地からやって来た 多くの巡礼客で賑わっている。 泊まっていたのはバス停前のHOTEL AARTI(一泊200円)。一階は食堂になっていて、ベランダのアーチと赤と白に 塗られた手すりが可愛い。 寺院の南門前のバザールは、周辺の村からやって来た部族民たちで賑わっていた。 満艦飾に飾り立てた三輪バイクのタクシーに老若男女が定員一杯に乗ってやって来る。彼らはチャランと呼ばれる人々で、 水牛と羊を飼うことをなりわいとしている。女の人たちは腕に入れ墨をして、背中が腰まで全開になった 大胆な民族衣装を着ている。赤や紫の花柄の染織の生地も素敵だ。ワイルドで美しい人たち。男達はみな白い服を着て、 頭には赤いターバンを巻いている。若い男性2人組を写真に撮らせてもらった。首には黄金の首飾り。 きっと裕福な人たちなのだろう。立ち居振る舞いも堂々としてかっこいい。ここはあまり外人観光客など来ない ところなのだが、わたしがカメラを構えても、まったくたじろぐことなく悠然と歩いていた。 夕方、北門周辺のバザールを歩く。渋いおじいさん達が集まるカフェや、古めかしく格調ある内装の床屋さんなど見るのが 楽しい。古い神様絵を探すために額絵屋もチェックする。雑貨屋の若い店員に呼び止められ、閉店後にグジャラート語と 日本語を教え合ったり、恋話を聞かされたり、ドゥワルカ名物だという独特なジュースの屋台に連れて行ってもらったりした。 ロバタクシーのおじさんに案内してもらった場所で印象に残っているのは、静かな入り江に面した岩屋。何という場所か 名前は忘れてしまったが、巨大な岩が折り重なって洞窟のような空間が出来ている。遠くには半分水没した大きな邸宅の 廃墟が見える。幻想的な眺めだった。インドでも日本の聖地のように特別な形をした大きな岩や洞窟が礼拝の 場所になる場合が多いようだ。 インド人の巡礼客たちは、地元の売店で売っているわら半紙の観光ガイドや、おもちゃのカメラを片手にこういった 巡礼地を見てまわる。売店では様々な神様グッズや音楽のテープやポップコーンを売っている。 彼らにとって巡礼は観光を兼ねたもののようだ。 おもちゃのカメラには、砂漠に建つ祠、海辺の巨大な寺院、美しいアーチを持った白い建物とガート(沐浴池)など沢山の 写真が入っていて、建築の好きな自分はけっこう楽しめた。お寺の縁起物語の場面も入っている。あまり品質の良くない 写真の色合いがある種ファンタスティックで、幻灯を見ているようだ。 そんなわけで、今でも「巡礼カメラ」を覗くと、あの時ドゥワルカであったことをいろいろと思い出す。 |

| 巡礼休憩 DWARKAからソムナート行きの長距離バスに乗る。DWARKAがとても気に入っていたので、 名残惜しい。ホテルAARTIホテルの人たちが見送ってくれた。 海岸沿いの道を南下し、小さな村をいくつも通り過ぎた。 途中、ローカルな巡礼地で小休止する。 海辺の断崖絶壁を堀り抜いた階段を登り、寺院を見物する。この寺院も日本だったら景勝地となるような場所に 建てられていた。巡礼客たちのなかにいた17才くらいの可愛いインド人の女の子が、熱い目差しでじーっと こっちを見ている(…そんなわけないですね。たぶん自分の勘違い+都合のよい解釈) ちょっと軟派なノリで「HELLO~!」と手を振ると、真っ赤になって両手で顔を覆っていた。 バスに乗っているのは多分全員ヒンドゥー教徒で、場所柄巡礼客が多いようだ。そのため、このバスには 「巡礼休憩」がある。行く先々のローカルな巡礼地で停車し、乗客の礼拝が終わってからまたスタートするのだ。 なので、なかなか先に進まない。 ところで、その頃自分は20世紀前半にインドで作られた「大衆宗教画」というものを収集していた。 これはインドの神々や神話等の場面が描かれた多色刷りの石版画(リトグラフ)で、イスラム教やジャイナ教関係の 石版画もある。インドの伝統的なミニアチュールの作風、西洋の油彩画風のもの、アールヌーボー、 人物写真の影響が感じられるものなど、その時代のインドのるつぼのような文化状況が凝縮されており、 非常に興味深い。絵として見ても魅力的なものが多く、骨董屋ではけっこう高価な値段で売られている。 自分は訪れた街や村の額絵屋さんを廻ってその手の絵を集めていたのだが、 見つけるのはそれほど簡単ではなかった。 さて、なかなか進まない長距離バスのなかで、自分はいつの間にかうたたねをしていた。ふと目を醒まして 薄眼で窓の外を見ると、どこかの地方都市に来ているようだった。その次の瞬間、あり得ない光景を見た。 埃っぽい街頭で荷台にポスターらしきものを積んで売っているのが眼に入ってきた。それはほんの一瞬(0,5秒くらい) だったが、信じられないことに、色彩や風合いからして、その「ポスター」は50年以上も前の古い石版画のように見えた。 古い石版画が道端で売られているなんて、普通はまずあり得ないことだ。 どうしようどうしようと思う間に走り過ぎていく。運良く150m位通り過ぎたところでバスが停まった。 聞くと15分ほど停車するという。よかった!巡礼休憩だ! 寺院へ礼拝に向かう乗客たちを脇目に、急いでさっきの場所まで戻る。やはりRavi Varma press等の 古いリトグラフが大量に売られている。信じられない!今まで見たこともないレアなリトグラフが大量にある。 しかも売っている老人に値段を聞くと大判(52cm×36cm)が10Rs(30円)、半分のサイズで5Rs。 その中にはつい数日前にブジの骨董商から「一枚1500Rsでどうだ?」と言われた絵も含まれていた。 いきなりやって来て血相をかかえて絵を見ている日本人は異様に見えただろう。人垣が出来た。 じっくり見たかったが、バスの発車まで時間がない。身振り手振りでまた戻ってくることを伝えて 走ってバスに戻る。そして自分の荷物を全部担いでバスを途中下車した。 まだソムナート(終点)に着いていないのにどうしたんだ!?という目で見る乗客。 「オーライ、ノープロブレム、アバール(グジャラート語でThank Youという意味)アボジョ!(Bye)」 途中でバスを降りてでも見る価値がある。 オートリクシャーで露店のあった場所に戻る。やはりすごい絵が沢山ある。外人観光客が必死に見ているのだから、 きっと価値があるのだろうと思ったのか、周りで見ていた現地の人も何人かつられて買いだした。 大判26枚、その半分のサイズのものを200枚、その他21枚買う。すばらしい収穫だ。心の中でこの土地の神様に感謝した。 彼の家に行けばもっと絵がありそうなので住所を聞いたのだが、おじいさんも、まわりにいる人たちも ヒンディー語がわからない。(グジャラートでは、一般にグジャラート語が話されている)ようやく人垣の中から英語を 話す人が出てきて、通訳してくれた。ノートに彼の住所を書いてもらう。絵の重みでバックが破れそうなので、 近くの売店で手提げを購入し、一端そこを離れた。 このすばらしい偶然を大事にしたい。今日はこの街に滞在することにした。リクシャーに乗り、ホテルを探す。 Nilam Hotel(一泊80Rs=約240円)管理がしっかりしていて、バスルームも清潔で言うことなし。 セミクラシカルな建物がいい感じだ。 街を散歩する。植民地時代の西洋風の建物が並んでいる。相当老朽化し、崩れかけている建物もある。 閑散とした通りに漂白されたような白っぽい光が散らばっていた。時々車輪を廻して遊ぶ子供の姿が横切る。 ちょっとキリコの絵みたいだ。 ホテルで一休みしてから、もう一度あの露店を見に行く。しかしおじいさんは一日で数週間分の売り上げがあったせいか、 お店を畳んで引きあげていた。住所のメモをたよりに、彼の家を探す。しかし、なかなか見つからない。 住所には番地はなく、Viram Dewaという名前と「製油工場の後ろ」と書いてあるだけ。 その近辺で会う人会う人に「ヴィラム・デワを知りませんか?」と訪ねるが、誰も知らない。歩き疲れてチャイ屋に入る。 お店にいた人たちも、そんな名前の人は知らないという。そこで荷車に絵を積んで売り歩く彼の絵を描いて見せた。

「ああ!あの爺さんのことか!」とチャイ屋の主人が彼からもらった一枚の古い神様絵を棚から出し、見せてくれた。 やっとお互いに了解し会えたことを喜び、握手を交わす。おそらく「絵の爺さん」とか「ヴィラムさんとこの爺さん」位の認識で、 誰も彼の本名を知らなかったのだろう。 チャイ屋に来ていた青年に案内してもらう。彼の家は漁村の村はずれにあった。ここになぜ古いリトグラフが 大量にあるのか不思議だった。家にはヴィラム・デワ氏と、その息子さん家族がいた。 今度は息子のカンヌー・ヴィラムさんが交渉にあたった。35才くらいで、色黒であばた顔だが誠実そうな感じの人だ。 わたしが来ることはもう予期していたようだった。握手を交わし、さっそく家にある絵を見せてもらう。 今まで見たこともないすばらしい絵がある。絵を選んで値段を聞くと、やはりさっきのように調子よくは行かなかった。 彼は「これらは全部同じ値段ではなく、あるものは10Rs、あるものは100Rs、またあるものは500Rs」だという。 さっき5Rs、10Rsで売っていたのに…。残念ながら大幅な値引きはしてくれそうもない。そしてやっかいなことに わたしはグジャラート数字が読めなかった。そしてカンヌー氏は英語もヒンディー語も殆ど分からなかった。 彼の書く数字はヒンディー語の数字ともアラビア語の数字とも微妙に違っていた。たぶん牡牛座のサインみたいなのが4で、 9に似た、オタマジャクシみたいなのが7だ。でも部分的にしかわからない。数字が分からないと話にならない。 (彼は西欧や日本で使われている数字がほとんど読めない) 辺りを見回すと、何かの読みもの本が置いてあった。いいことを思いついた。そこに記されている頁数と、 自分が断片的に知っているアラビア語の数字を照らし合わせて数字の対照表を書けばいいのだ。解読成功! 値段を紙に書いて交渉し、10Rsのものを110枚、100Rsのもの10枚、300Rsの絵を2枚、500Rsのものを3枚売ってもらった。 300Rsで買ったものが特にすごい。今まで全く見たことのないタイプの絵で、非常に美しい。Arabische ProphetenⅡ 手持ちのRsが少なくなってしまったので、また明日ということでヴィラム氏の家を後にした。 朝、朝食を取る店を探すが手頃なところが見つからない。インド人達は朝から油で揚げたスナックを食べている。 きっと洗剤のような強力な胃液を持っているのだろう。 11時開店と同時に銀行へ行くが、今日は土曜でTCが両替できない。 明日も日曜でClose、、明後日も祝日とのこと。大変だ!毎度のことだが、またMoney Problemだ。State Bank of Indiaもダメ。 初めに行った銀行で紹介してももらった両替屋へ行く。ここでは両替出来ると聞き、ほっとした。両替をしている間、 お茶をごちそうになり、ボールペンまでもらってしまった。よっぽど割のいい商売なのだろうか。 軍資金をしっかり用意してヴィラム氏の家に行く。父親がカンヌーを呼びに行く。息子がいないと値が付けられないようだ。 100Rsのものを34枚、50Rsのものを7枚買う。カンヌー氏はグジャラートの街や村を巡ってお金持ちのお屋敷からこれらの絵を買い、 ムンバイの骨董商に卸しているのだそうだ。彼の父親がなぜ道端で貴重な絵を二束三文で売っていたのか ちょっと不思議だったが、それが父親のお小遣いの足しになればいいと思って、あえて止めなかったのかもしれない。 それにこの町に絵の好きな日本人がやって来て、何百枚も買っていくとは、まさか思わなかったのだろう。 一通り全ての絵を見せてもらい、欲しいものは全て購入した。帰りはカンヌー氏が途中まで見送ってくれた。 彼がわたしに見送りの言葉を言う。グジャラート語なのでよく分からなかったが、「また来るのかい?」「今度はいつ来るんだ?」 と言っているように思えた。英語で「出来ることならまた来たいです」それからヒンディー語で 「すばらしい絵をありがとう!どうかお元気で」といい、握手を交わした。 午後3時、ホテルをチェックアウト。荷物が重い。バススタンドに行くが、シートの空いているバスは翌朝5:00までないとのこと。 超満員のソムナート行きバスに飛び乗る。運転席とその後ろのついたての間に3人、運転席と運転手用ドアの間に2人 (そのうちの一人がわたし)エンジンカバーの上に2人乗っている。それでも外国からのお客さんということもあって、 少し詰めてくれたり、笑顔で接してくれたりと結構好待遇だ。 昨日バスの窓から、ポスターを売っているのを発見しなければ、自分は今このバスに乗っていなかった。 あのとき目が覚めて外を見るタイミングが一秒でも遅れたら全ては違っていただろう。偶然のような、偶然でないような…。 現実にあったことがなんだか不思議で、満員のバスに揺られながら、この2日間にあったことを何度も思い返していたのだった。 (おわり) |

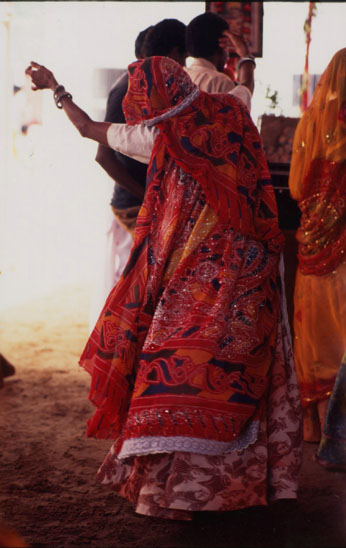

Pushkarはインド西北部、ラジャスタン地方にある巡礼地。 村の中心には、創造主ブラフマーを祀った聖なる湖があり、湖畔にはインド―イスラム様式の白い寺院が建ち並んでいる。 この辺りは半砂漠地帯で、周辺の村からやってきた、カラフルなサリーを着た部族の人たちの姿をよく見かける。 骨董屋のアショクマとの出会い、山の上の寺院のババ(司祭)にミルクやお米を持っていったこと、古い絵やトンボ玉を集めたこと、 世界全体があかね色に染まるような夕映えなど、プシュカルには、いろいろな想い出がある。 アショクマの話によると、ここにやって来た巡礼者たちは、銀製の装身具やコインを湖に投げて祈り、願掛けをするそうだ。 それで、湖に網を投げると、ずっと昔の人が投げ入れた銀の装身具を引き揚げることができる。 彼の店に置いてある古い銀製品の多くもそうやって見つけたものだということだ。 ある年の夏、自分は湖畔の古い邸宅を改築したホテルに滞在していた。長旅の疲れで体調を崩し、 湖に面した部屋で休んでいると、ものすごい大音響の音楽が聞こえて来た。 何かのお祭りをやっているようなのだが、その音量が尋常ではない。この辺のインド人の感覚は、 日本人にはなかなか理解しがたいものがある。 その歌と音楽は三日三晩、夜中もほとんど一時も止まらず 寺のスピーカーから大音響で流れていたので、頭がおかしくなりそうだった。ホテルのひとに聞くと、五日間続くらしい。 どうせ無理だとはわかっていたが、少し音量を下げてもらえないかと苦情を言いに言った。行ってみると、 湖畔に小さな寺院があり、その中庭に花で飾られた御輿が祀られ、村人たちがそのまわりを廻りながら踊っていた。 お寺の前にいた人たちに、下手な英語とヒンディー語で一生懸命考えた「要望」を伝えたのだが、やはり聞き入れてもらえない。 しかたなく、踊っている人たちを見ていたのだが、写真を撮っているうちに面白くなってきた。特にあるおばあさんの踊りが素敵だった。 とても幸せそうで、身のこなしや腕の振りが美しかった。本当に単純な踊りなのに、微妙な動きの線に言葉に出来ない美しさがあった。 その時だった。自分はそのおばあさんの指先から花のようなものがこぼれ落ちているのを見た。 本当に花びらを持っていたわけではないのだが、それは美しい花弁のように見えた。はっきり見たわけではないのだが、 殆ど見えそうになっているのを、手で触れることができるほどリアルに感じた。それは多分、おばあさんの長い人生のなかの、 青春時代の歓びのエッセンスのようなものが、花弁のかたちとなって指先からこぼれ落ちていたのだと思う。 ほんの一瞬だったが、たしかに「観た」のだった。 おばあさんは、旅行者であるわたしの存在など、眼中になかっただろう。 自分の踊りを他の人に見せたいという気持ちさえなかったかもしれない。しかし、すばらしいものを見せてもらったと思った。 帰り道は、うるさい音楽が、さっきより少しだけ気にならなくなっていたのだった。 世界と人生は、実は愛と不思議に満ちている。そして何か機会があれば、そしてこちらの準備さえできていれば その一端を垣間見せてくれる。旅で出会う美しい光景は、単に自分が見ているのではなく、 まわりの世界から見せられているのだと思う。 |

| ジャイプールの私設博物館で |